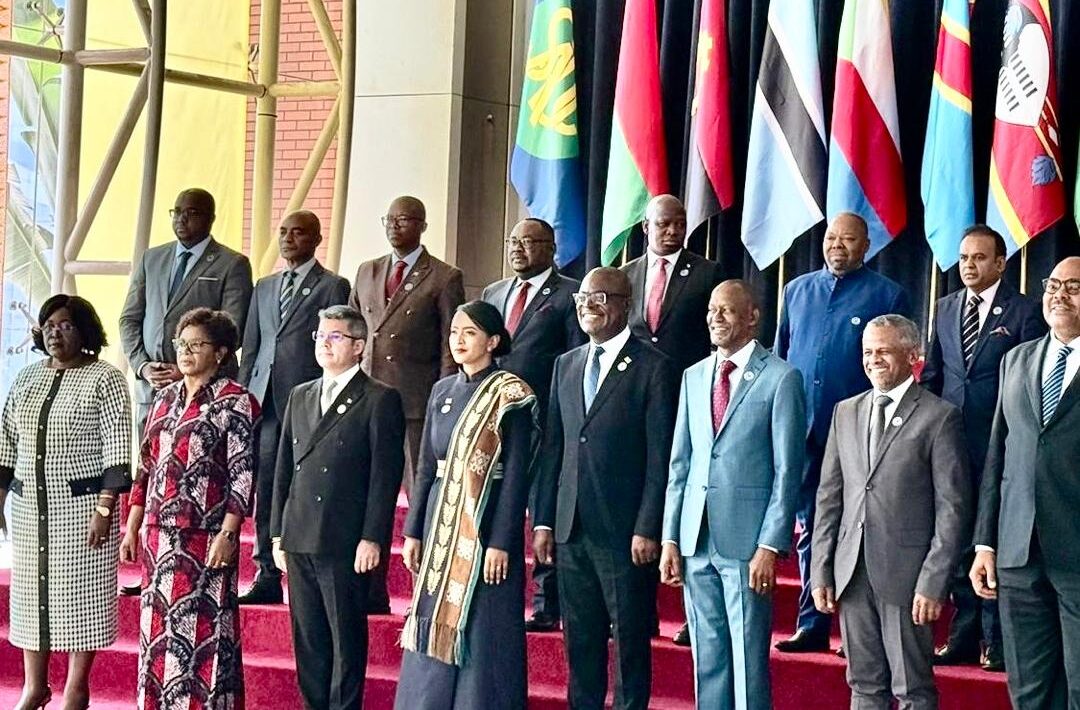

La rentrée judiciaire de l’année 2025-2026 de la Cour constitutionnelle à Kinshasa s’est tenue au Palais du peuple, le samedi 18 octobre, dans une atmosphère solennelle mais chargée d’enjeux, en présence du chef de l’État, Félix Antoine Tshisekedi.

À travers trois interventions successives, celles du bâtonnier national, du procureur général près la Cour constitutionnelle, et du président de celle-ci, un débat de fond s’est engagé sur le rôle de la Cour, la légitimité de certaines pratiques exceptionnelles, et la nécessité de réformer la Constitution.

Le bâtonnier : une critique directe et un appel à la rationalisation

Prenant la parole en premier, le bâtonnier national a ouvertement remis en question le déroulement des rentrées judiciaires, appelant à une simplification du dispositif : « Il n’y a pas de raison d’avoir autant d’audiences solennelles pour une même rentrée judiciaire. Une seule audience solennelle, tenue par la Cour constitutionnelle, devrait suffire», a-t-il déclaré.

Mais au-delà de cette suggestion d’apparence pratique, se dessine une critique institutionnelle plus profonde. Selon lui, la Cour constitutionnelle tend à s’ériger au sommet de l’architecture judiciaire, au point d’éclipser les autres juridictions. Il en veut pour preuve certaines décisions marquantes et prises de position traduisant, selon lui, une ambition de surplomb : » Il arrive que la Cour sorte de sa mission initiale. À certains moments, elle a quitté la piste, »a ainsi souligné le bâtonnier national.

Dès lors, si la Cour s’impose déjà comme l’institution de référence, il paraîtrait logique, non sans une pointe d’ironie, qu’elle incarne seule la rentrée judiciaire. Ce serait, selon le bâtonnier, reconnaître une réalité institutionnelle de plus en plus visible, tout en ouvrant le débat sur le nécessaire rééquilibrage du pouvoir juridictionnel.

Le procureur : un avertissement mesuré, posture d’équilibriste

Deuxième à s’exprimer, le procureur général près la Cour constitutionnelle a adopté une posture plus nuancée. Ni critique acerbe, ni défense aveugle, son propos s’est voulu un point d’équilibre entre les tensions évoquées. Il a replacé le débat dans une perspective historique, rappelant que l’élargissement des compétences institutionnelles est un phénomène récurrent dans les États modernes : « Déjà en 2007, la Cour suprême de justice s’était autorisée une compétence en matière de contrôle de constitutionnalité sur des actes non prévus à l’article 160 de la Constitution. »

Citant l’empereur et législateur byzantin Justinien, il a évoqué une dynamique universelle : « Toute institution cherche à étendre ses compétences et à renforcer son pouvoir, » a-t-il souligné.

S’il reconnaît que la Cour peut être amenée à intervenir en cas de vide juridique, le procureur a tenu à souligner l’importance de maintenir un équilibre entre les juridictions : « La Cour doit pouvoir intervenir, mais elle ne doit pas devenir une instance suprême au détriment des autres juridictions. L’équilibre des pouvoirs reste un principe fondamental. »

Son intervention, prudente et structurée, a ainsi joué un rôle modérateur dans une discussion où les positions pouvaient sembler polarisées.

Le président de la Cour : légitimation d’un rôle exceptionnel, appel à une réforme encadrée

Clôturant la série d’interventions, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a justifié les prises de position de son institution dans des contextes exceptionnels, tels que la prolongation des mandats électifs ou l’incapacité à renouveler la CENI dans les délais :

« Quand la Constitution est silencieuse, la République doit parler. »

Il a défendu le rôle de la Cour comme rempart face à la paralysie institutionnelle, affirmant que son action avait souvent été décisive pour éviter la rupture de l’ordre républicain : « Sans intervention de la Cour, la République aurait pu sombrer dans l’incertitude, voire le chaos. »

Mais ce rôle de suppléance, selon lui, ne doit pas devenir la norme. Le président a ainsi lancé un appel au législateur pour que les pratiques imposées par les circonstances soient désormais intégrées dans le texte fondamental : « Il est temps que ce que la pratique a imposé soit pris en compte dans la loi. »

Ce plaidoyer, mesuré mais ferme, vise à éviter que la Cour n’agisse à l’avenir dans une zone d’incertitude juridique, sans balises claires.

Le débat sur la constitution relancé

Cette rentrée judiciaire s’est révélée bien plus qu’un exercice protocolaire. Elle a été le théâtre d’un véritable dialogue institutionnel entre trois voix complémentaires : la critique du bâtonnier, la mise en garde mesurée du procureur, et la justification du président de la Cour.

Chacun, à sa manière, a interrogé les failles du cadre constitutionnel actuel et pointé les limites de son adaptation aux réalités du pouvoir et de la gouvernance. Tous convergent, en filigrane, vers une même conclusion : la nécessité d’une réforme formelle du texte constitutionnel.

« À l’heure où le droit est de plus en plus confronté à des réalités politiques complexes, a dit l’un des intervenants, ce débat offre une opportunité précieuse : redonner à la Constitution sa clarté, sa stabilité et son autorité.«

Patience Lokeke et Don Momat