Le réseau ” Toile d’Araignée ” alerte sur les conséquences socioéconomiques fâcheuses sur l’ensemble des secteurs

Toile d’Araignée, un réseau des journalistes économiques d’investigation et de promotion citoyenne en République Démocratique du Congo (RDC), a, par le truchement de son Coordonnateur national, M. Jérôme Sikana Pene-Papa, alerté sur les conséquences économiques et sociales qui vont découler à la suite des décisions gouvernementales de suspendre depuis 2011 le Salaire minimum agricole garanti (SMAG) et de la généralisation 14 ans après du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à l’ensemble des secteurs, y compris celui de l’agriculture. C’était au cours d’un point de presse organisé, le 26 juillet 2025, à Kinshasa, placé sous le thème “ La revanche du sol sur le sous-sol prônée par le Président de la République est-elle un mythe ou une réalité, un impératif social ou une priorité économique ? ”

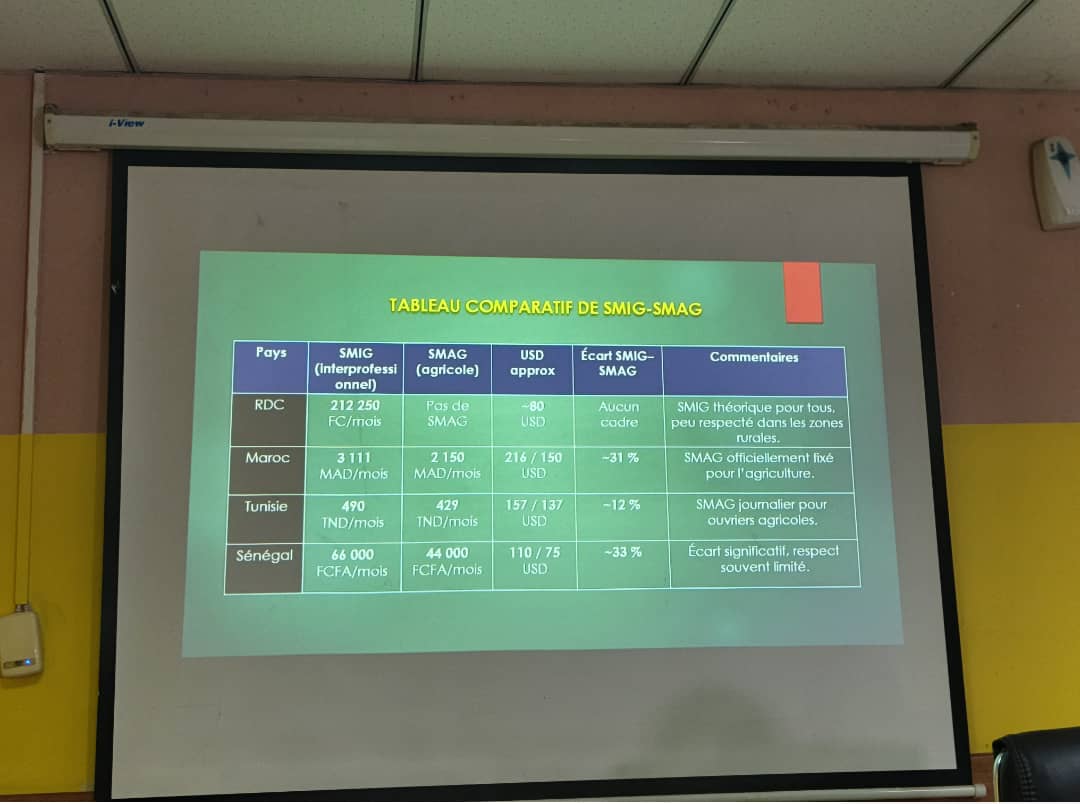

En effet, beaucoup de pays agricoles ont fait le choix de combiner justice sociale et

soutenabilité économique, au lieu d’imposer un SMIG unique déconnecté des réalités du monde rural. S’agissant particulièrement de la RDC, l’application du Décret n°25/22 du 30 mai 2025 fixant le SMIG à 14.500 CDF/jour dès mai 2025

(premier palier) et à 21.500 CDF/jour dès janvier 2026 (deuxième palier), quoi que s’inscrivant dans une volonté légitime de justice sociale, constitue une charge supplémentaire de grande envergure capable de provoquer des licenciements massifs et autres abandons des charges sociales car, seule la rubrique de l’enveloppe salariale risque de quintupler. Selon cette organisation citoyenne, ” I’application du nouveau SMIG dans le secteur agricole en lieu et place d’un SMAG adapté, comme cela se pratique dans les pays à forte vocation agricole, risque d’amplifier les effets contre-productifs aux conséquences profondes et durables déjà existants. ”

Cette pression financière soudaine, poursuit-elle, entrainera certainement : 1) La fermeture de quelques unités de production encore existantes, en particulier les petites et moyennes exploitations ; 2) Une perte massive d’emplois ruraux et des avantages sociaux (santé, électricité, eau potable,

scolarité et logement), aggravant encore plıus la pauvreté et l’exode rural vers les centes urbains ; 3) Déjà surpeuplés, le recours à la mécanisation des opérations (récoltes, épandage et autres) qui

représente plus de 60% de la main-d’euvre ; 4) L’arrêt des programmes sociaux soutenus par les agro-industriels en l’absence de marges de financement suffisantes ; 5) Une hausse considérable des importations illégales et de produits de qualité inférieure, mettant en péril la souveraineté alimentaire nationale, et enfin ; 6) Un risque réel d’instabilité dans les provinces rurales, abandonnées à leur propre triste sort et un véritable suicide politique susceptible de générer des tensions sociales inattendues et

incontrôlées.

Dans de nombreux pays à forte production agricole, les gouvernements ont compris la nécessité d’un traitement différencié du secteur. Ce plaidoyer de Toile d’Araignée aux allures de plaidoirie pour un secteur totalement à l’abandon, fondée sur des données vérifiables issues du terrain, évitera, à la bonne lecture des choses, un effet inverse dans les zones rurales où sont implantées les entreprises agro-industrielles.

Ce réseau des journalistes souligne qu’à défaut d’un SMAG spécifique au secteur agricole, les exploitations de grande et moyenne taille, déjà confrontées à des contraintes structurelles, risquent de sombrer, entraînant avec elles des milliers d’emplois directs et indirects.

Selon les enquêtes de Toile d’araignée, dans plusieurs provinces rurales du pays, notamment dans le Kwilu, le Kwango, la Tshopo, le Kasaï, le Sankuru et l’Équateur, les grandes entreprises agricoles ne se limitent pas à la création d’emplois. Elles participent également au développement local en construisant des écoles, en réhabilitant des centres de santé, en entretenant les routes rurales et en offrant d’autres services sociaux de base. Par exemple, une société agricole implantée dans le Kwilu a construit 3 écoles primaires, 1 centre de santé communautaire, et assure régulièrement l’entretien de plus de 25 km de route en terre battue, reliant les villages enclavés à la ville centre.

Ce sont ces réalisations sociales, jusque-là assumées par les entreprises agricoles en l’absence des services publics, qui seront compromises, insiste-t-on, si celles-ci sont obligées de se soumettre à la grille salariale du SMIG actuellement applicable aux secteurs tertiaires et industriels.

” En fragilisant ces entreprises, c’est toute la vie socio-économique rurale qui sera impactée. Ce sont les populations locales, principales bénéficiaires de ces services, qui vont périr dans l’indifférence ”, alerte M. Jérôme Sikana.

En plus des constats de terrain, La Toile d’Araignée rappelle que la RDC dispose d’un arsenal juridique conséquent sur la politique agricole, notamment la Loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, ainsi que la Loi sur la sous-traitance et d’autres textes d’application déjà ratifiés. Pourtant, ces textes, s’indigne ce réseau des journalistes, peinent à être mis en œuvre efficacement. Le pays ne s’est toujours pas doté d’un cadre clair d’application du SMAG, en dépit des recommandations formulées par plusieurs partenaires techniques, experts et membres de la société civile.

Les journalistes de La Toile d’Araignée lancent ainsi un appel pressant au gouvernement congolais, et l’invité à ne pas appliquer de manière uniforme le SMIG au secteur agricole, sans pour autant tenir compte des réalités économiques rurales et du rôle social que jouent les entreprises agricoles dans le Congo profond. Ils recommandent l’organisation urgente des États généraux de l’agriculture afin de statuer sur une grille salariale propre au monde paysan et permettre une politique nationale agricole cohérente, inclusive et adaptée aux défis de l’heure.

Il sied de noyer que le décret signé le 30 mai 2025 par la Première ministre, Mme Judith Suminwa Tuluka, a marqué l’entrée en vigueur de la hausse du SMIG. Il s’agit de l’aboutissement d’un processus initié après l’abrogation, en début d’année, de l’arrêté du ministre de l’Emploi et du Travail du 31 décembre 2024 pour ” vice de forme ” et ” incompétence matérielle de l’auteur ”.

Ce nouveau texte résulte d’un processus inclusif mené sur plusieurs mois, avec pour point culminant la 37 ᵉ session du Conseil national du travail tenue les 25 et 29 avril derniers. Il est contresigné par le ministre de l’Emploi et du Travail, M. Éphraïm Akwakwa Nametu.

Le nouveau montant cible du SMIG est de 21 500 francs congolais (FC) par jour pour le manœuvre ordinaire. Il représente une hausse de 204 % par rapport au montant de 7 075 FC établi en 2018. Sa mise en œuvre sera progressive : 14 500 FC dès fin mai 2025, puis 21 500 FC à partir de janvier 2026. Le décret maintient par ailleurs la tension salariale de 1 à 10 entre le manœuvre ordinaire et le cadre de collaboration.

Dans ce contexte, l’augmentation du SMIG entraîne automatiquement une revalorisation proportionnelle de toutes les catégories salariales dans les entreprises. Le texte prévoit cependant, conformément à l’article 91 du Code du travail, que des dispositions spécifiques peuvent être adoptées pour tenir compte des difficultés du secteur agro-industriel et pastoral à appliquer cette hausse. La Fédération des entreprises du Congo (FEC) a proposé 13 mesures d’allègement fiscal et parafiscal en faveur de ces secteurs. Ces mesures ont été examinées lors de la réunion de la Commission Économie, Finances et Reconstruction (ECOFIRE) du 24 février 2025, mais doivent encore être consacrées par un décret du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour entrer en vigueur.

Sur plus de 3.000 entreprises formelles et affiliées à la FEC, il y a environ 388

sociétés qui exploitent dans les secteurs agro-industriel, pastoral et forestier en RDC sans compter les micros et très petites entreprises. Ces entreprises emploient une main-d’euvre importante

estimée à plus 38.000 travailleurs directs répartis dans les zones ou provinces agricoles.

Dieudonné Buanali