L’information avait le ton d’un canular car le gouvernement avait suffisamment insisté sur sa volonté de ne pas négocier directement avec les rebelles au motif que ceux-ci étaient des supplétifs du Rwanda qui était réellement à la manœuvre. Cette posture du président Félix Tshisekedi résultait d’une jurisprudence historique car en 1999 les mêmes négociations directes furent conseillées par la communauté internationale entre le gouvernement et le RCD et le MLC autrefois rebellions pro rwandais et pro ougandais. Le président Laurent-Desire Kabila était réticent dans la mesure où cette option conférait à des rebellions, un statut d’autorité étatique, c’était la reconnaissance même de la balkanisation de fait.

Vous connaissez comment la mise en place du régime 1+4 qui avez certes une cohésion cosmétique au sommet, mais au niveau des autres corps de l’État des mixages furent opérés au niveau de l’armée, de l’administration, de la police et des services spécialisés. Résultat un affaiblissement substantiel de l’efficacité de l’État qui devait absorber des agents venus de la rébellion à des grades correspondants, sans cursus, sans expérience, juste celle que confère l’usage des armes. Plusieurs étaient liés à des territoires et n’ont pas supporté la mobilité de la fonction publique où un agent de l’État peut travailler partout où les missions lui sont confiées. Vous connaissez la suite tragique car des soldats estimaient qu’ils devaient être affectés à la protection de leurs communautés. Voilà cette notion devenue une variable de protection personnelle face à un État désormais perçu comme un oppresseur.

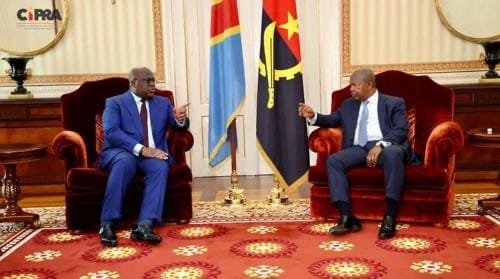

Lorsque la présidence angolaise communique sur son initiative d’organiser des négociations directes, à Kinshasa cela résonne comme une forme d’abdication face à une option morale levée de main de maître par l’autorité suprême qui a voulu garder hors de la putréfaction politique la Gouvernance nationale en évitant de donner une prime à la violence.

C’est dans cette perspective de démêler les questions philosophiques des détails politiques que l’on se doit de rappeler les principes majeurs de la connaissance sur la guerre et la négociation.

La négociation directe dans un conflit armé fait référence à un processus de pourparlers et de discussions qui implique directement les parties en conflit, sans l’intermédiation d’un tiers ou d’une tierce partie. Dans ce type de négociation, les parties en conflit se rencontrent face à face pour tenter de trouver des solutions aux problèmes qui les opposent et de parvenir à un accord ou à une résolution du conflit.

La négociation directe peut avoir lieu à différents niveaux dans un conflit armé, que ce soit entre les parties belligérantes elles-mêmes (par exemple, entre des groupes rebelles et le gouvernement) ou entre les dirigeants politiques et militaires des factions en conflit. Ces négociations peuvent porter sur divers sujets, tels que la cessation des hostilités, la libération des prisonniers, la distribution de l’aide humanitaire, le partage du pouvoir, la réforme institutionnelle, etc.

La négociation directe dans un conflit armé peut présenter à la fois des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, on peut citer la possibilité de créer un dialogue direct entre les parties en conflit, de favoriser la confiance et la compréhension mutuelle, de permettre une résolution plus rapide et plus flexible des problèmes, et de garantir la prise en compte des intérêts et des préoccupations de chaque partie.

Cependant, la négociation directe peut également présenter des défis, notamment en termes de déséquilibre de pouvoir entre les parties, de difficulté à maintenir la confidentialité des discussions, de risque de manipulation ou de blocage des négociations, et de nécessité de garantir la mise en œuvre des accords conclus.

On peut comprendre que l’Angola qui se propose d’organiser ce contact doit au préalable avoir clarifié la question des statuts et ne peut, au risque de tout faire rater, considérer le gouvernement au même niveau que le M23 et AFC qui sont des groupes armés regis par le processus de Nairobi.

Si les négociations doivent aboutir à la paix, elles seront fragiles si elles sont utilisées comme un moyen d’accéder au pouvoir par les personnes ayant pris les armes. C’est là où le côté moral risque de radicaliser les congolais et de les pousser à aller vers la guerre en vue de voir triompher l’idée de leur souveraineté et de leur intégrité.

Le président angolais ne serait-il allé vite en besogne en mettant la charrue avant le bœuf ?

Le plus urgent étant de créer les conditions de discussion entre le Rwanda et la RD Congo. Entant qu’Etats, les deux peuvent trouver dans le cadre des relations internationales des moyens pour vider leurs contentieux réels ou imaginaires. Mais la question du M23 doit trouver solution dans une grande plateforme sur la prolifération des groupes armés et la capacité de la sous région de mettre en place des mécanismes de sécurité mutuelle sans créer des déflagrations.

Toute proportion gardée, le Congo, dont la population est en grande souffrance, doit user de toutes les opportunités pour éloigner le spectre de la guerre et reprendre la seule aventure qui vaille la peine, celle de la recherche du bonheur par la prospérité.